就当我是在胡扯吧——

我在疫情爆发一周前,就已经看到了病毒的样子。

准确地说,是长得极像COVID-19的东西,红色圆球,冠状触角,只不过它传给我的不是肺炎,而是抑郁。

当然,那时候,我并不知道它叫什么,以为是外星生物。一周后武汉封城,我第一次看到图片,惊到瞪眼掉下巴。

那是1月的一个傍晚,我在阿姆斯特丹的家中,独自吃下了一株自己种的裸盖菇,品名“golden teacher”,金老师。

金老师讲的题,有点偏难怪。

接下来的两个多月里,我一直都在消化这门艰涩的课程。

喝下蘑菇茶,戴上眼罩。半小时后,金老师没有废话,把我扔进了另一个世界。

那里没有人类,全是立体几何状的生命体。空气是令人紧张的红色。

很快,一个浑身触角的红色圆球出现在眼前,在空中浮动。

一开始只是一个,很快,另一个,再一个,我的整个视域都被它们占满。

背景里是我的旅行专用歌单,这会儿刚放到Philip Glass的钢琴曲 Etude No.2。

本喜欢它充满张力的起伏,但红球的不断增长、裂变,一步步吞噬我的身体、占据我的思维,让这首曲子变得极为紧迫。

本打算借助蘑菇进入冥想,然而坐在垫子上打坐,也因为眩晕而变得困难。

我关掉了音乐,躺在沙发上。

我以为会看到更多画面,然而躺下后,画面消失了。

想起带过的一个客人,他的旅程里没有画面,只有对话。他出来后沮丧地说,别人是看了场电影,我只是听了集播客!

我经历的大概是沉浸式播客吧——除了自己脑中的声音,还有翻涌而来的情绪,侵入每一个细胞。

妈呀,是抑郁。

我曾天真地以为,抑郁不会跟我有关。

有时会暗自感慨,幸亏我没抑郁,不然对自己和对身边的人都会很麻烦,然后又会更自责,不敢打别人麻烦又会更加孤单,从而更抑郁,进入死循环。

这份庆幸背后,显然有着对抑郁的厌弃,只是不敢对抑郁中的朋友说而已。也有对它的恐惧,害怕这个我嫌弃的东西哪天也会跟我共生。

而此刻,被红色球状病毒侵蚀之后,我的情绪迅速下沉,一落千丈。

无趣。无力。无意义。

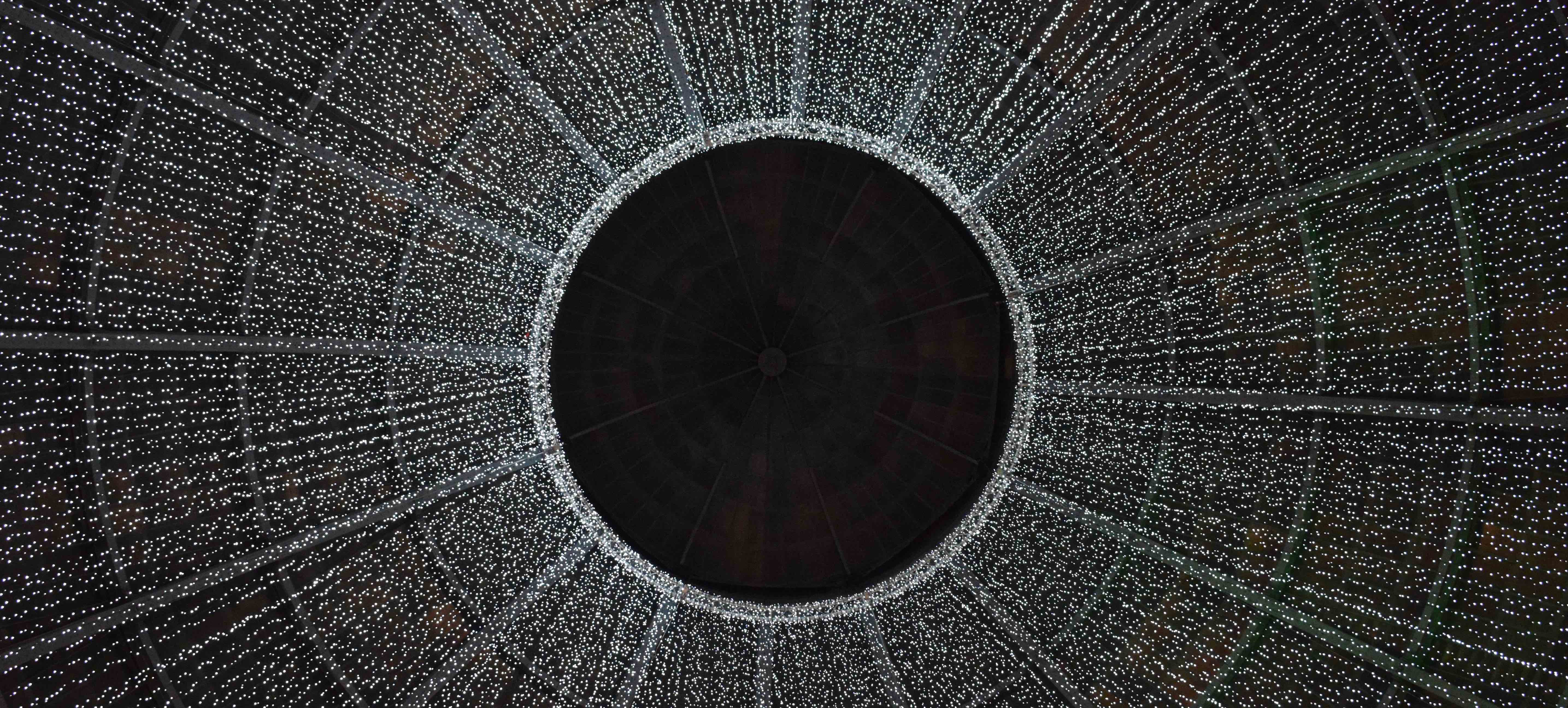

抑郁像黑洞席卷而来,时间又在蘑菇里被无限拉长,让游戏直接进入hard模式。

我脑中出现的第一个声音是冷嘲热讽,“瞧瞧这是多大一个笑话,人家都是用蘑菇治疗抑郁的,你倒好,本来没抑郁的,吃完抑郁了。目前最有潜力的药都对你没用了,看你还能拿什么治。就这样抑郁一辈子吧。”

接下来,我看见自己在蘑菇向导同行面前低着头,羞耻地承认,我吃蘑菇吃抑郁了,估计下半生都只能与让人麻木的抗抑郁药为伴。而他们除了同情地看着我,也无可奈何。医者不自医。

“没关系的,这是一个挑战”,我强撑着,用剩余的理智告诉自己,“你可以面对的,加油。”

我开始试着用各种过去学过的方式“自我调节”:

深呼吸。(没差。)

念各种瑜伽咒语。(一两束光在黑洞面前班门弄斧。)

念荷欧波诺波诺清理。(又一束光阵亡。)

想想过去开心事情吧。(有吗?就算有也好模糊。)

你已经很棒了,那么多成就,别想那么多。(过往的高光时刻像空中飘散的纸屑。)

告诉自己这是一趟旅程而已,会过去的。(很难被说服。抑郁明明已经深入骨髓了。)

放手,信任,臣服。(空洞的字眼。)

做做CBT(认知行为疗法)吧,看看自己是不是掉进了什么认知陷阱。(累。不想看。)

……

像是一个郁郁寡欢的国王,面前是排着队来觐见的大臣,他们各自都提出了一个解决方案,但国王只是一甩手把奏折掀下桌,更加烦躁:滚!没用!都没用!

像在沼泽里下沉,再怎么挣扎,也是一脚踩空在软泥里。

而人生种种,变得像楚门的世界。我独自坐在电影院,不能,也不想进去演。

然而国王、沼泽、电影、甚至黑洞,都还是太具象了,它们是我后期加工而成的比喻。在旅程里,大部分都只是极度消沉的感觉。

一方虚空,何必钻进四方虚空。

但那种情绪又不完全是虚无。彻底的虚无里,不会存在无可救药的绝望,也不会有依然想要改善的希望。

我继续努力寻找可以抓取的东西——

事业!事业怎么样?

想想你的天命!你不是要疗愈创伤,社群吗!你还要做Circling China呢!

这个人生目的,让我在艰难的时刻不至于被击倒,支撑我继续创作、咨询,创造更多联结。

然而令我绝望的是,在此刻,连它也不管用了。自己的求生欲都快灭绝了,事业要来又有什么用呢。

爱情!爱情呢?没劲。爱人像亿万光年外的黯淡流星,在夜空中隐现。性也特没劲。

啊,我想到了我的大绝招!默念《心经》和《金刚经》!

它们曾在过去陷入恐怖场景时救过我,帮我看穿幻相,看到万物皆空,皆会变化,此刻的痛苦不会是永恒,“凡所有相,皆是虚妄”。

令我彻底心碎的是,就连这最后的招数,也没用了!

此刻的经文,只是一串音节,无声播放的音节,没有任何深意。经文里的“空”和“虚妄”,更是增加了虚无感。

一切都没了意义。

无意义的无限循环。

无意义,成了打不赢的大boss。

至此,我已精疲力尽。

所有自救的办法都尝试过了,依然没能阻止我坠向黑洞深处。

人大概总是要折腾到力竭之后,才真正想要臣服吧。

在此之前,还能抵抗,而那时的“臣服”,都是假装开悟,嘴上说说而已。

这下真的放弃了。真的不抵抗了。

来吧,我投降。

眼前依然没有图像,但我感受到,当我不再抵抗,红球就开始攻占我的生命,迅速变成90%,95%,99%,99.99999%……

当然会怕。怕被抑郁吞噬再也回不来。怕如果完全投降,就会失去活下去的最后一丝欲望。怕在蘑菇里放弃的那一刻,我在现实里也game over了。

但此刻,放弃了一连串的“补救措施”,那些“怕”,也被一同放弃了。

来吧。

99.99999999999……%

……

就在到达临界点的上一秒,我突然从沙发上坐了起来,摘下了眼罩。

刚刚的一切,仿佛发生在一个极为逼真的模拟器里。突然断了网,我被弹了出来。

大脑像是切换了一个频道,蹦出一句话:“喂,金老师,这就是你要教我的吗!?”

金老师开始放声大笑。

金老师是没有具体样貌的,也没有声音,但我知道他在笑。他的笑穿透了我的身体,让我也开始忍不住狂笑起来。

没来由地笑。没意义地笑。止不住地笑。

不不,千万别以为我想说的是“笑能对抗抑郁”之类的鸡汤。这里的笑,并不是抑郁的另一个“补救措施”。

这个笑,跟刚才的抑郁以及对抑郁的种种抵抗,并不在同一个宇宙里。

这个笑是什么鬼?

是虚惊一场的雀跃,或是噩梦醒来的释然。从痛苦的极致走向了它的反面,此时感到无比幸运,而表达劫后欢喜的方式,就是捧腹大笑,笑到眼泪都流出来。

接着,我开始一边笑,一边不由自主地重复一句话。

“还是太用力了啊。”

“还是太用力了啊。”

“还是太用力了啊。”

我猜这是金老师给我的最重要的提示。

是啊,回看刚才的一切防止自己跌入抑郁黑洞的补救措施,每一个都是那么使劲。

深呼吸、冥想、念咒、读经、心理学、人生意义……每一个都在试图往相反方向拉。

然而只要是反方向的力,就是在制造对抗。

那一个个对抗方案,都特别刻意,刻意到滑稽。

尝试的方法越正经,越可笑。越用力,越可笑。

这些手段有一个共性,把抑郁当成可怕的魔鬼。然而最终吞噬它们的,不是这个“魔鬼”,而是对“魔鬼”的恐惧。

先有了抵抗,才有了各种不必要的抓瞎。

好像终于明白弥勒佛为什么那么开心了。他在看芸芸众生是否在费力争取、努力逃脱,是的话就哈哈一笑。

最终他发现,人间绝大多数的事都太用力了,所以从此笑个不停。

蘑菇们总是有种厚脸皮无赖的气质,不像祖母汤给人温柔迷魅的慈悲,不像L的阿凡达感,它们嬉皮笑脸,喜欢捣乱,常常以无厘头的方式传授智慧。

我止不住地笑,笑到肚子疼,笑金老师这堂课的诡异和荒诞。要是有人在我旁边,肯定会觉得我在对着空气说瞎话:

“金老师,你真逗!嘿嘿!”

“金老师,调皮了啊!哈哈哈!”

重新打开音响,打开家里的彩灯,之前歌单上的古典音乐、萨满鼓、psy、techno,都跟此刻的心情不搭了。

只有一首能够唱到我的心坎里,Pharrell Williams 的 Happy。接下来的一两个小时里,就单曲循环它了。

伴侣R曾告诉我,他觉得Pharrell是个开了悟的流行歌手。没有故作高深的歌词,不会拿腔拿调,但他才是真正悟到些什么的人。否则写不出Happy这样的歌。

那一刻,我才真正听懂了。此前觉得歌词过于简单,就是“don’t worry; be happy”之类的大俗话,但此刻,每一个鼓点,每一个吉他声,每一个击掌伴奏,每一个音符,都在表达着弥勒佛式的大欢喜。

伴着这首歌,我开始傻笑着跳舞。我闪过一个念头,要不要把这一趟旅程讲给朋友们听呢?但一想到用语言讲述这种不可名状的痛苦和爽,都还是觉得太费力了,都会引来下一阵狂笑,哈哈哈哈哈哈。想到过去习惯的,在清醒后马上把获得的洞见都写下来,也还是太用力了,哈哈哈哈哈哈。

所以这一次,我并没有用纸笔记下任何东西,只是循环着这首Happy,乱蹦乱跳,给不少人发了我穿着居家服傻笑跳舞的自(扰)拍(民)视频。

我拿着手机,摇头晃脑冲着我的朋友王可以喊,“可以可以可以可以,everything is 可以!”

没错,啥都可以。包括抑郁,包括无力感,包括无意义,包括投降,包括死去。

可以不是必须,就是可以。

这趟旅程以笑结束,然而我并没有因此变成每天嘻嘻哈哈的弥勒佛,践行毫不费力的智慧。

相反,在接下来的两个多月里,我的日常生活世界也开始下沉。在这个世界里,红球变成了新冠,把肺炎连同无数负面情绪传到了每个角落。

而我脑中那些让我低落的病毒,也在我身上继续蔓延。

我开始诡异地经历一些重复,重复那些我自以为已经痊愈的东西。

焦虑,重复,情绪化进食,重复,内在小孩的恐惧,重复,旧有思维模式,重复,甚至连三个月之前出问题的房子,也以同样的方式,又坏了一次。(对重复也有了更多感悟,写了篇文章《不断掉入同一个模式怎么破》。)

三天两头,我都会被无力感侵袭,以及背后那个吞噬一切的“无意义”。

幸好,我记得旅程后半段的那串笑声,所以有了尽快投降的觉悟,知道越抵抗越无力。

负能量来袭,就立马躺平,丢盔弃甲,绝不反击。

就这样,拖延、悲伤、犯错、绝望,都多了一份底气。

如果发现自己又抵抗了,又费劲了,就自嘲一下,呼一口气,笑笑重来。

“我试过完美放弃,的确很踏实”。

《淘汰》里唱的,原来是这个意思。

“音乐是垂直的,我们就水平地躺”。

夏宇的诗也在透露这个秘密。

我发现,当我允许自己投降,不再压抑和抗拒“负能量”,它们的确会冒出来得更多且更频繁一点,给我的生活多一点挑战,但我内心却也多了一份坦荡、安稳。

我猜是因为我放下了“应该”成为的样子,放下了接近“神”的妄想,从而真正开始享受做普通人。

神会超越二元对立,但来人间走一趟,两极性是必游景点。

有快乐,当然就有悲伤,有意义,当然就有虚无。有团聚,当然就有隔离。

我们的每一份体验,都是在为跳入它的反面积蓄势能。

不愿在“消极”里充电,“积极”又怎么能续航太久。

当然了,说比做轻巧。就算体会过有放弃抵抗的痛快,但也还是经常费老大力,搞得自己狼狈不堪。但这种“做不到”,和“做到”一样,都是人间旅程啊。

亲历众多消极的一个额外好处是,我对他人的负能量也有了更多情感层面的共鸣。同时也放弃了拯救欲,哪怕有人表达了自恨,哪怕有人在漩涡里挣扎。打心底里,我并不把他们的痛苦必然当成“问题”。

我先弃为敬。

也对抑郁有了更多认识。

看过不少心理学和神经科学的书,有不同角度的解释,例如,抑郁是大脑默认模式网络的僵化,是血清素缺乏,或者是创伤未愈合的表现。

这些角度都有道理,不过它们的侧重点都在患者本人,似乎跟“健康普通人”没有太大关系。

而这趟旅程里,我清晰地感受到,抑郁是一种“原型”一样的存在,是我们出厂设定的一部分,埋藏于人类集体无意识的深处。不管生活中有多积极,只要探索得够远,迟早都会撞见。

换句话说,抑郁不是“我的”,不是“他们的”,而是“我们的”。

玩过一个卡牌游戏,每张卡都有一个词,“勇敢”、“春天”、“固执”、“小猫”、“死亡”,等等。玩法是,每个人手上都有五张牌,每轮抓牌后,要送给下一个玩家最适合ta的一张牌,并附上一段解释或寄语。如果实在没有要送的,就丢弃一张自己不想拿在手里、也不想送给他人的牌。最后,每个人都会收获别人送的五个词,大都是美好的或有趣的词汇。而丢弃的牌则会被放在中间,成为集体无意识。

往往到最后,翻看那些放在中间的牌,都是人们害怕或嫌弃的事物——癌症、性病、死亡、残疾、抑郁、杀戮……

这是一个极佳的隐喻。

我们当然不希望这些词跟自己或亲人朋友沾边,但我们又不可能彻底逃开这些字眼。

于是,它们被压下,被排挤,被视而不见,但依然归集体所有,依然会在那些不眠之夜或抓狂之日回来搅扰我们。

最近冥想时,偶尔会冒出一个埋藏非常深的声音,甚至有点不像我自己的声音,它竟不受控制地说出没意义、想放弃、想消失、想死、想遁于虚无之类的话来。

跟这些念头越熟悉,我就越是明白,它们不止是我灵魂深处暗色的部分,也跟人类集体的阴影惺惺相惜。

现代社会不允许这样的消极。社会需要年轻力壮的个体成为生产力,但人毕竟不是机器,所以需要另外的驱动力来刺激持续生产。而除了生产和消费,最重要的驱动就是意义了。所以当无意义的想法冒出来,就是大忌。

然而我并不害怕这些“要不得”的想法,不会阻止它们,不会责备自己,当然也不会真的去照它们说的行动。

我让它们借我说话,就像热情、勇敢、爱也会借我的嘴。它们需要的,只是一个话筒,和许多时间。

敲到这里,突然袭来一阵愤怒,那是抑郁的声音在说,你这不还是在讲如何“消除”我、如何让我离开吗!还是以更隐秘的方式?

愤怒过后,它哭了,哭得很伤心。

好啦好啦,那我继续回去水平地躺。

(完)

你的赞赏,是对我创作最大的支持